~日本書字文化協会機関紙 No98~

令和4年(2022年) 7-8月号

◇ご挨拶(会長・大平恵理)

◇第11回総合大会課題・解説一覧

◇総合大会ホームページの活用を

●第11回全国書写書道総合大会の締め切りは9月20日(火)。

学生書写書道展と全国硬筆コンクールの課題・解説一覧を掲載しました。

●大会などの参加に書文協のホームページをご利用ください。

ホームページは全面的にリニューアルされ、スマホでも楽に読める工夫がされています。特集を参照して下さい。

一般社団法人日本書字文化協会(書文協)

本部 〒164-0001 東京都中野区中野2-11-6 丸由ビル3階

電話03-6304-8212 / FAX03-6304-8213

Eメールinfo@syobunkyo.org ホームページhttps://www.syobunkyo.org

ご 挨 拶

一般社団法人・日本書字文化協会

代表理事・会長 大平 恵理

ご 挨 拶

大会の活用を

皆さん、お元気でお過ごしですか。書文協は防疫に完璧を期しつつ、書写書道の学びは止めない決意で活動しています。皆さんも十分に注意しながら、一緒に歩んでまいりましょう。

第11回全国書写書道総合大会(以下、総合大会)が佳境となりました。小3以下のひらがな・かきかたコンクールは7月20に締め切り、学生書写書道展、全国硬筆コンクールは9月20日、応募が締め切られます。これまでも申し上げてきたことですが、勝利至上主義に陥らず、大会をよりよく利用していただくために改めて述べさせていただきます。

大会はコンクールですので審査を行い、順位を付けることになりますが、参加のための努力を皆で切磋琢磨(せっさたくま)して行ってください。切磋琢磨とは切ったり、削るなどして磨き上げることですが、身近な仲間、そして全国の参加者を意識しながら学び合う。成績のために書くのでなく、取り組む過程を大事にしながら、自分の納得いく文字を作品に込めることが大切なことです。ですから、友人は敵ではなく、緊張感を持ちながら、学び合う仲間ですね。単なる数字の偏差値で分断されがちな昨今、それぞれの人生、日本の将来のために「皆で切磋琢磨」の精神を心に育てて欲しいと思います。

大会は、日ごろの学びの到達点を知るために行うものです。審査結果でモチベーションを上げるのは良いことですが、結果にくよくよしないこと。自分の練習の成果をきちんと受け止めたら、次に向かってスタートを切りましょう。再チャレンジの強い心を持ってください。

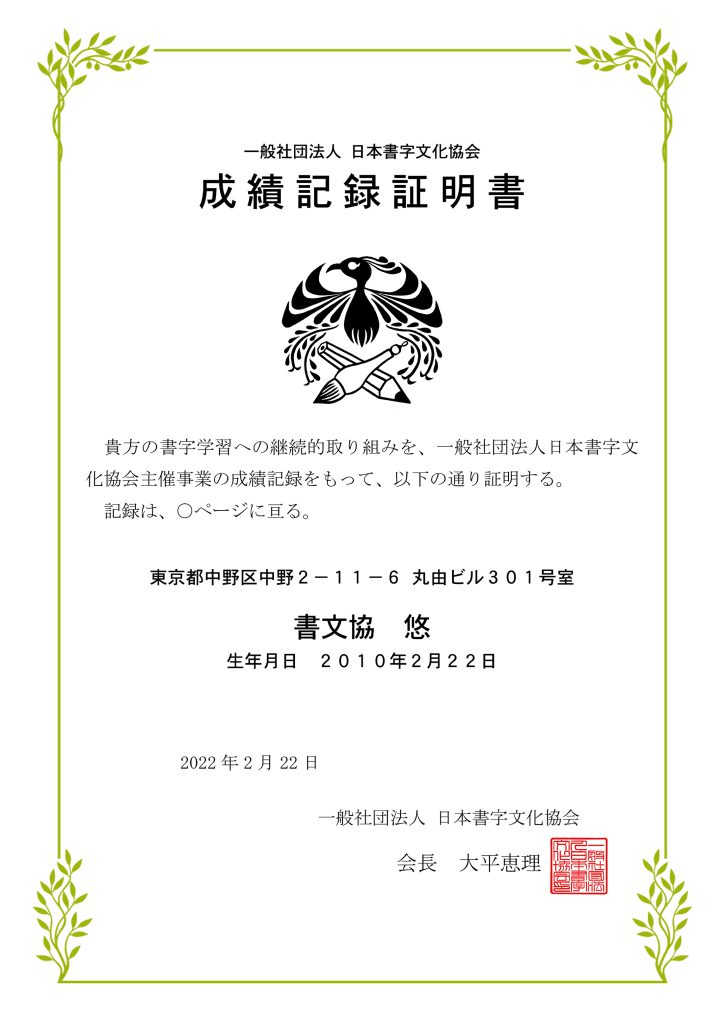

書写書道の学びは、単に書く技術の向上が目的ではありません。「継続する力」を養うことが大事なのです。「継続する力」はあらゆる分野で求められます。この力がポテンシャリティ(潜在能力)として入試などで高く評価されるのですね。

書文協では、検定・大会参加など一人ひとりの活動記録を個人情報システムとして永久保存しています。この情報システムは、外部からはアクセスできないサーバーに保存されており、ご本人の請求で書文協の名前による成績証明書としても有料で発行されます。入試、就活などで高い評価を受けています。ご活用ください。

最後に、書写書道は言葉と密接な学びでもあります。教室で指導者との話し合いのきっかけとなることを願って、課題・解説一覧を作成しています。解説は指導の先生向けに作られていますが、参考に本号に掲載しました。ご覧ください。

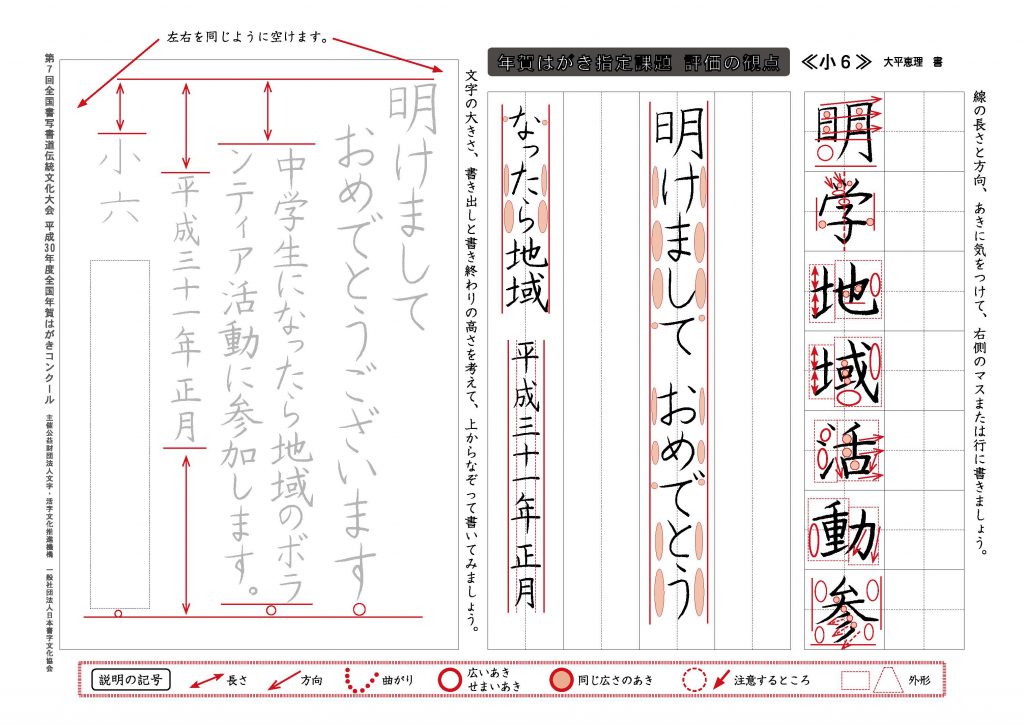

第11回総合大会指定課題・解説一覧

過去課題から厳選

コロナ禍に耐える日々が続いていますが、まずはトライしていただくことが大事です。教場の指導者の負担を減らすためにも、これまでに手がけていただいた過去課題の中から好評だった指定課題を選びました。

課題についての解説が欲しい課題は解説一覧にまとめました。一覧は、指導者の方を対象に作成されています。コンクールの練習をする中で、指導者と生徒さんの会話が弾むことを願っています。

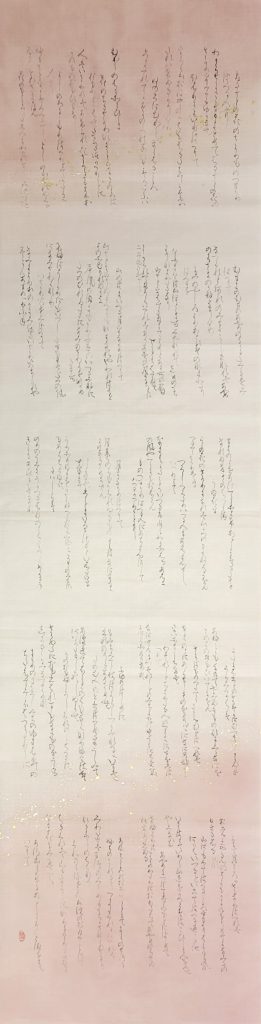

作品化奨励に表装(毛筆)、記念アルバム(硬筆)製作発売

書文協では書写書道作品の作品(展示)化を奨励しています。毛筆でも硬筆でも、人に鑑賞してもらうことが書の楽しみの一つとなります。また、展示作品化して残すことは、書の学びの軌跡となり、継続する力の原動力となるでしょう。

応募作品は原則として書文協に帰属しますが、ご注文いただくことで記念アルバム(本人の作品・写真、賞状のレプリカを配した特製)をお送りします。複数の作品化希望の場合は、2冊目からは複写作品となります。掛軸には紙表装と本表装があります。価格、申込締め切り日などは、結果発表の際にお知らせします。

全国学生書写書道展<指定課題>

◆ 年少・年中 つ

◆ 年長 つり

◆ 小1 だいち

◆ 小2 そよかぜ

◆ 小3 あまの川

◆ 小4 海へ行く

◆ 小5 光る大地

◆ 小6 書字文化

◆ 中1 宇宙旅行

◆ 中2 生命の尊重

◆ 中3 雲海の眺望

◆ 高校

・漢字 初心不可忘

・仮名 荒海や佐渡に横たふ天の川

◆大学

・漢字 遠上寒山石径斜 白雲生処有人家

・仮名 金色のちひさきとりの形して 銀杏ちるなり夕日の岡に

全国硬筆コンクール<指定課題>

◆ 年少・年中

つきみ

◆ 年長

かぐやひめ

◆ 小1

おかあさんの

むねは なん

かあったかい

◆小2

青空に

ゆびで字をか

くあきのくれ

◆小3

山のあなたの空

遠く

「幸」住むと

人のいう

◆小4

君がため

春の野に出でて

わかなつむ

わが衣手に

雪はふりつつ

◆小5

いつかひとりで旅に出る

少し大きくなるために

もっと自分を知るために

そして必ず帰るのは心の古里

私の家族

◆小6

小諸なる古城のほとり

雲白く遊子悲しむ

緑なすはこべはもえず

若草もしくによしなし

◆中学

兎追いしかの山小鮒釣りしかの川

夢は今もめぐりて

わすれがたき故郷

如何にいます父母恙なしや友がき

雨に風につけても

思いいずる故郷

◆高大一般

爽やかな精神と揺れ動く魂が

同居する青春。行く道を憂え

ず熱く謳う朱夏。経験を糧に

知恵積み上げてゆく白秋。幾多

の変遷に厳しく磨かれて、今美

しき玄冬。人生はみな一編の

物語になる。

課 題 解 説

<学生書写書道展>

◆年少・中、年長

ともにひらがなですが、書文協が設けた「ひらがな難易度表」に基づき、A・B・Cの3ランクのうち、Aランクから選びました。

◆高校漢字

初心不可忘(しょしんわするべからず)は、室町時代の猿楽師、世阿弥(ぜあみ)の著「花鏡」にあります。自分の芸が上達したかどうかを判断するためには、始めの頃の未熟さを忘れてはいけない、などと説いています。猿楽は後に狂言と共に能楽と呼ばれるようになりました。

◆高校仮名

江戸時代前期に活躍し、後に「俳聖」と呼ばれる松尾芭蕉の句。紀行文として有名な「おくのほそ道」の途中に新潟県出雲崎で詠んだ句とされています。俳句に必要な季語は天の川で秋の季語です。荒れ狂う日本海の向こうには佐渡島が見える。夜空を仰ぎ見ると美しい天の川が佐渡の方へと大きく横たわっている、と壮大な情景が見える句ですね。

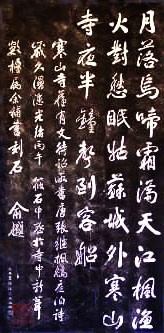

◆大学・漢字

中国の唐の時代を代表する詩人のひとり、杜牧(とぼく)の詩「山行(さんこう)」の一節です。七言絶句の起承転結の起句です。書き下し文は「遠く寒山に上れば石径斜めなり」。意味は「人気のない寂しい秋の山を遠く登れば、小石の道が斜めに続いていた」です。秋の美しさが伝わってきますね。

杜牧には「江南の春」という有名な詩もあります。

◆大学・仮名

作者の与謝野晶子は明治から昭和にかけて活躍した歌人で、同じく歌人の与謝野鉄幹の妻です。

雑誌『明星』に短歌を発表しロマン主義文学の中心的人物となりました。

課題文の読み方は「こんじきの ちいさきとりの かたちして いちょうちるなり ゆうひのおかに」。黄色に色づいた銀杏の葉が、ひらひらと、夕陽に染まる岡に散っていくという色鮮やかな情景が目に浮かびますね。

<全国硬筆コンクール>

◆年長

かぐやひめ(姫)は、平安時代前期に成立した日本最古の物語「竹取物語」登場人物。光り輝く竹の中で見つけられた姫は類まれな絶世の美人に。しかし、帝の求愛にも関わらず、満月の夜、月の世界に帰っていくのでした。現代でも

通用するSFファンタジー(空想物語)です。

◆小1

あったかい、の「っ」は「つ」の小さい字ですね。文字をつづけていったとき、つまって「つ」とふつうに発音できないとき、書きことばでは「っ」と小さく書きます。

ひらがなにはほかにも小さい文字があります。や行の「ゃ・ゅ・ょ」は、くちびるをまるめます。

◆小2

季節がちがえば、雲も空のようすもちがいます。秋は空が一番すみわたってきれいな季節です。太陽がしずむころ、空はいっそう青くなり、ゆびで字を書いてみたくなる空の色になるのです。

課題は、江戸時代の小林一茶の俳句です。一茶は、子どもや子どもの心をよんだ句で知られています。 ❖我ときて 遊べや親の ない雀 (一茶)

◆小3

19世紀末から20世紀初めに活躍したドイツのロマン派詩人、カール・ブッセの詩を上田敏が訳し「海調音」に収めました。ああ、われ人と尋(と)め行きて涙さしぐみかえりきぬ・・・と続きます。

◆小4

9世紀後期の天皇である光孝天皇の作。百人一首に選ばれています。分かり易い 素直な和歌です。若菜は、春に生えてきた食用や薬用になる草のことです。「春の七草」のセリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ(カブ)、ス

ズシロ(ダイコン)などが代表的です。

◆小6

島崎藤村の代表的な詩の一部です。<小諸の城址のほとりに一人愁い悲しむ旅人がいる。まだ蘩蔞(はこべ)も色づかず若草も敷くこともかなわない>と。

旅人を遊子と表現しています。この詩は藤村自身の事。白い雲が浮く城址を眺めて、故郷に思いをはせています。

明治34年発行の藤村詩文集「落梅集」に収められました。

しろがねの衾(ふすま)の岡辺 日に溶(と)けて淡雪(あわゆき)流る(白い雪でおおわれた野辺に淡雪が日にとけて流れている)・・・と続いていきます。

(写真は小諸城址の懐古園の入り口にある三の門)

◆中学

大正3年(1914年)、かつての文部省唱歌(小学6年用)とされた「望郷」の一部です。高野辰之作詞・岡野貞一作曲。3番まであるうちの1,2番です。故郷(ふるさと)、恙なしや(つつがなしや=無事だろうか、の意味)と読んでください。

◆高校・大学・一般

書文協ことば会議の創作です。

人は誰でも一編の小説を書くことができます。それは自分史を書くことです。過ぎた日々のこと、折々の思いを書くだけでその人だけの立派な物語が出来上がるのです。

課題文は、人生の各段階(ライフステージ)を季節になぞらえました。爽やかな青春、熱く謳う力に満ちた朱夏、経験を糧に豊かに成熟する白秋、厳しさに耐えた玄冬。青、赤、白、黒のイメージがそれぞれのライフステージの特色をよく表しています。玄冬も、磨きぬかれた美しい黒の季節と思えば勇気も

湧きますね。

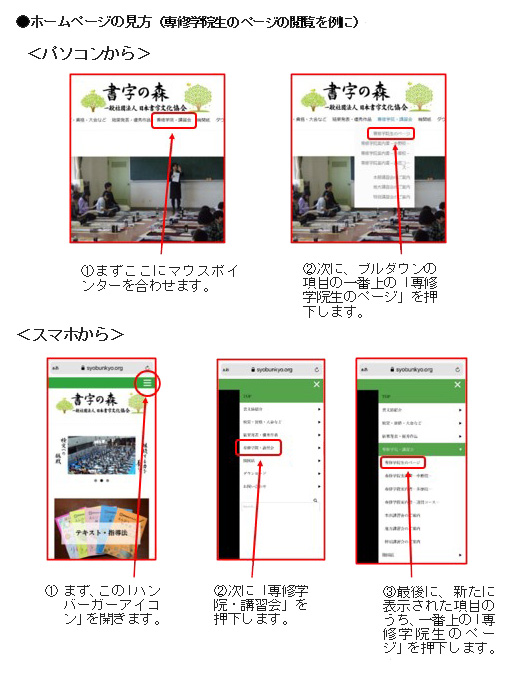

ホームページの活用を

書文協ホームページは昨年夏、全面リニューアルされました。より簡単に、より詳しく書文協を知っていただく構成にし、また時代に合せてスマホからも楽に読んでいただく仕組みにしました。大会や検定等でも実施規定やお手本や出品関連文書のダウンロード、また評価の観点を見ることもでき、月刊書字文化もホームページにアップされます。

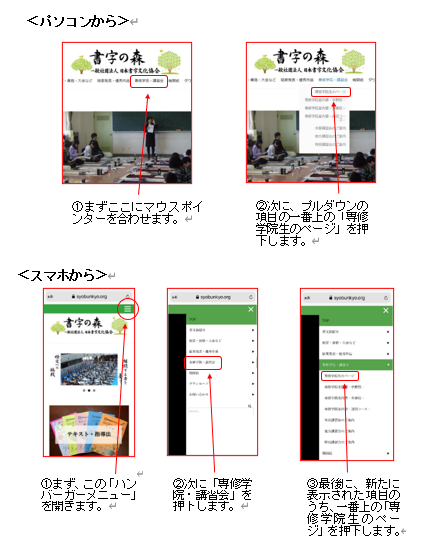

パソコンとスマホ利用では構成がことなるなど、利用法に慣れていただくため、改めて使い方特集を掲載しました。

(ホームページアドレス)

https:// syobunkyo.org

◎パソコンもスマホも旧アドレスから自動的に移動します

<パソコンで見る場合>

◆URLをクリックすると、真ん中の画像の上部に、メニュー項目が並びます。書文協をよく知っていただきたい内容の項目、必要書類をダウンロードする項目などが出てきます。これらをメニューと呼んでいます。これにカーソルを当てると、メニュー項目内の詳細項目がプルダウン

表示されます。最初の「書文協紹介」なら会長あいさつ、講師紹介など8項目が表示されます。クリックしてご覧ください。メニューは7項目です。

書文協紹介 検定・資格・大会など 結果発表・優秀作品

専修学院・講習会 機関誌 ダウンロード お問い合わせ

(注意)プルダウンメニューが下まで見えない場合は、スクロール(下にさげる)してください。

◆真ん中の画像の下はバナーと呼ばれる項目がカット写真と共に出てきます。特に興味がありそうな項目を揃えました。さらに詳細はメニューでお調べください。以下の7項目です。

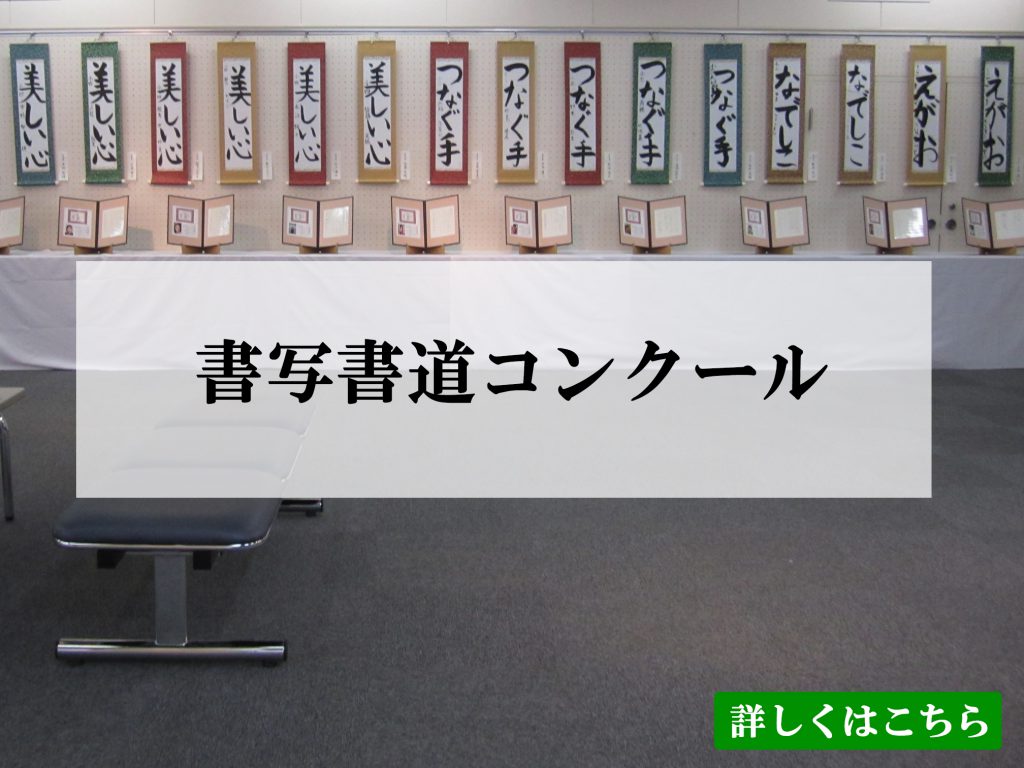

テキスト・指導法 書検 検定・ライセンス 書写・書道コンクール

専修学院・講習会 月刊書字文化 スタッフブログ

<スマホで見る場合>

スマホで新ホームページURLをクリックすると、バナー7項目がまず出てきます。バナーは皆さんに特に読んで欲しいものを選びました。言ってみれば、書文協事業の中心的なものです。ざっくりと分かってもらえれば、と思います。

●ハンバーガーアイコン

スマホ画面の最上段に緑の横線があり、その右端に、横三本線の印があります。形が似ているので、ハンバーガーアイコンと呼ばれます。これをクリックすると隠れているメニュー7項目が表示されます。その各項目をクリックすると詳細項目が表示されます。書文協紹介などメニュー項目一覧です。その各項目をさらにクリックすると読める仕組み。バナーとメニューを合わせて書文協を十分にご理解、活用してください。(下記は写真による説明です)

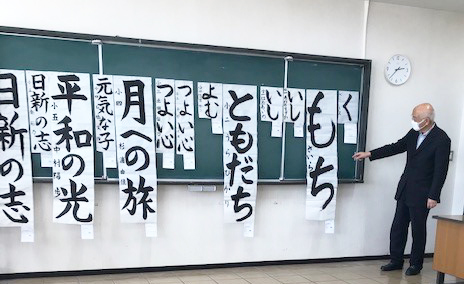

「漱石詩」の前の加藤東陽先生

「漱石詩」の前の加藤東陽先生