~日本書字文化協会機関紙 No115~

令和7年(2025年) 新年号

◇ご挨拶(会長・大平恵理、専務理事・谷口泰三 代)

◇第10回臨書展に応募を、同実施要項

◇新年・専修学院生全国募集

◇書検にチャレンジを

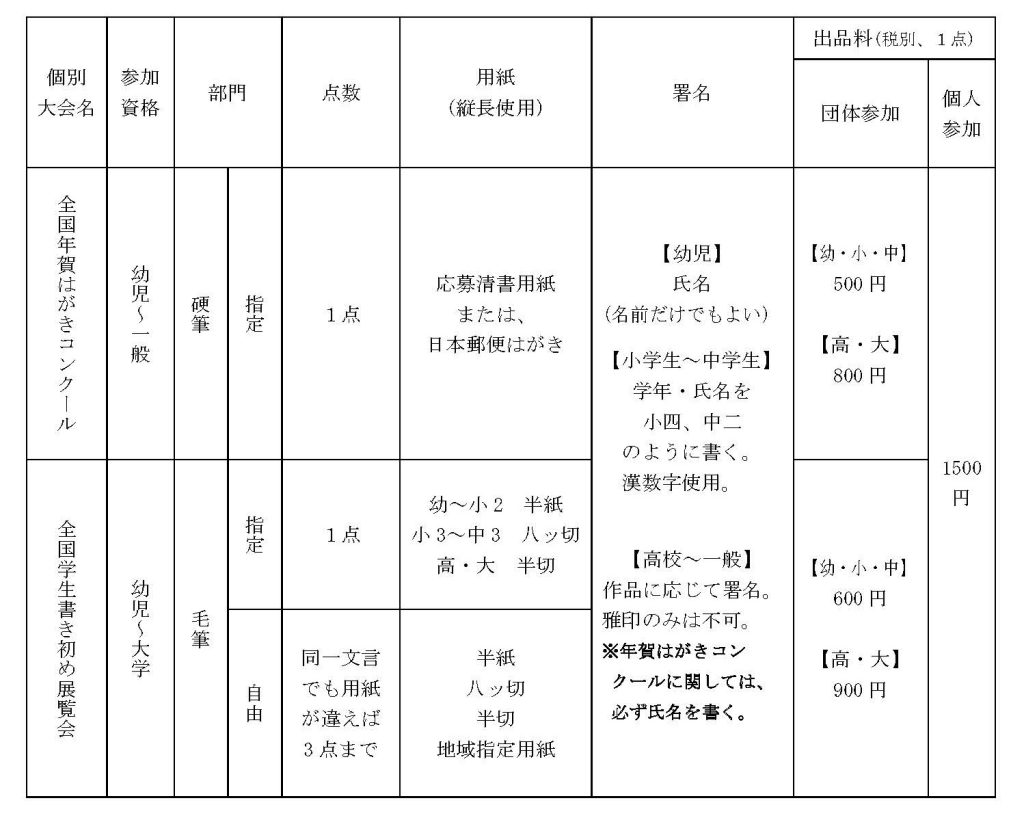

◆第13回伝統文化大会の締め切りは2025.1.20です◆

一般社団法人日本書字文化協会(書文協)

本部 〒164-0001 東京都中野区中野2-11-6 丸由ビル3階

電話03-6304-8212 / FAX03-6304-8213

Eメールinfo@syobunkyo.org ホームページhttps://www.syobunkyo.org

ご 挨 拶

一般社団法人・日本書字文化協会

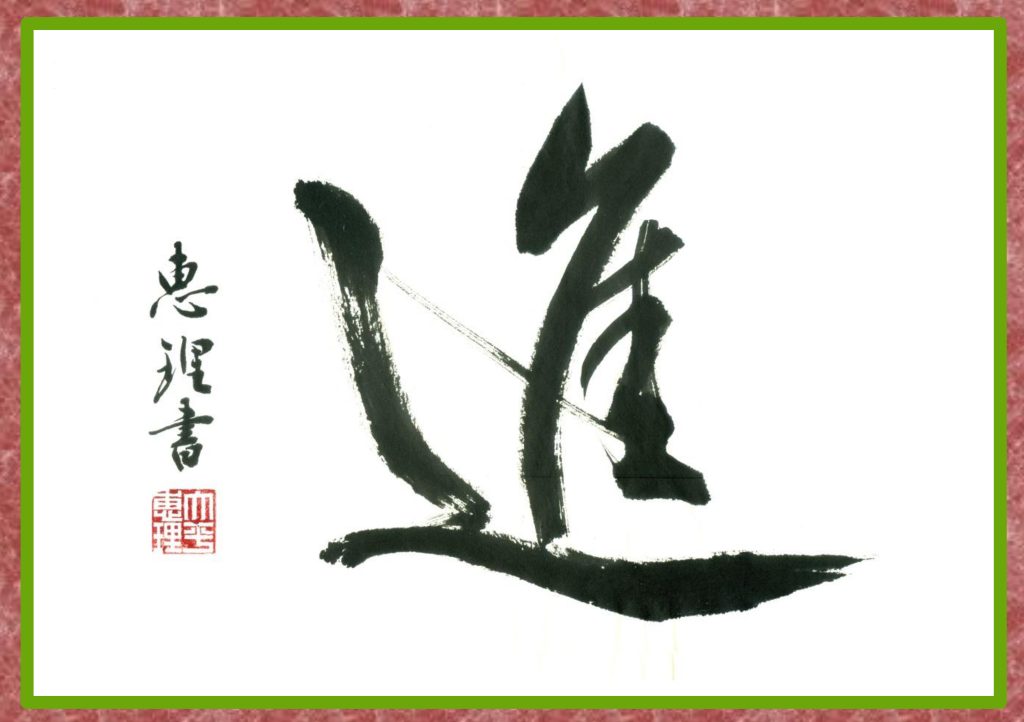

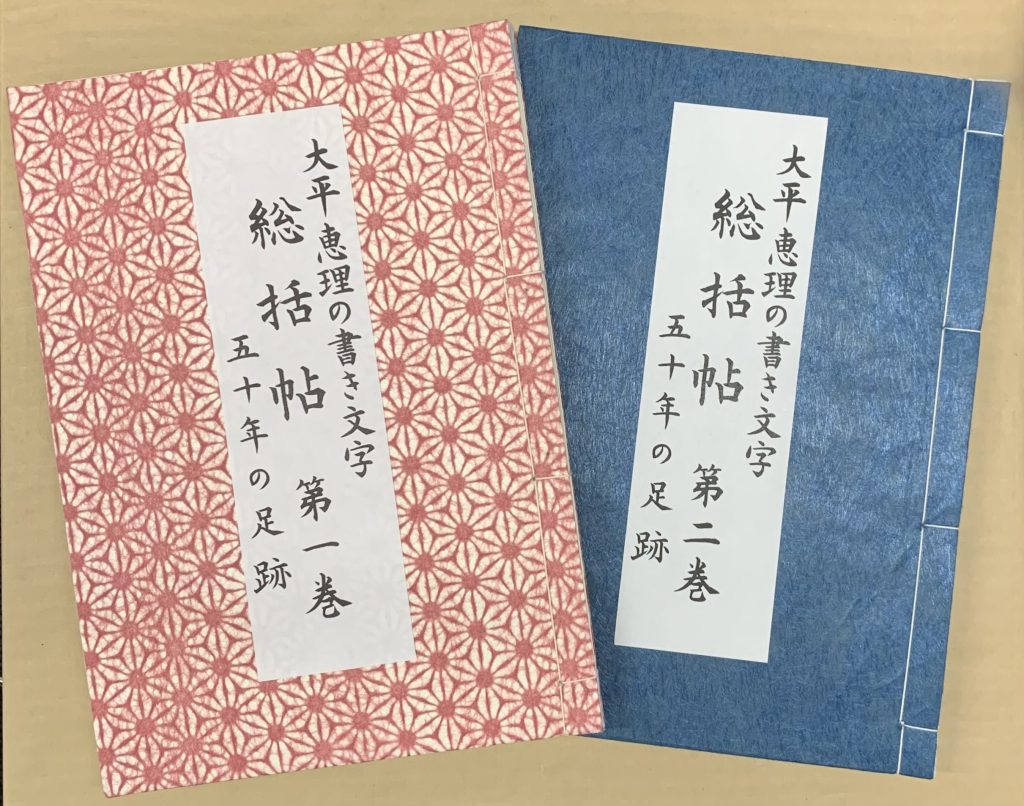

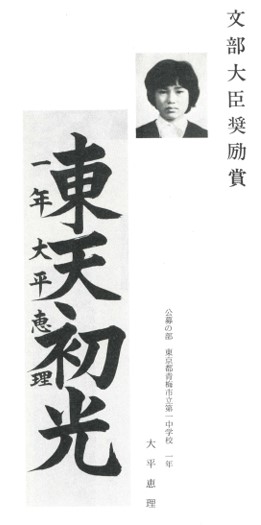

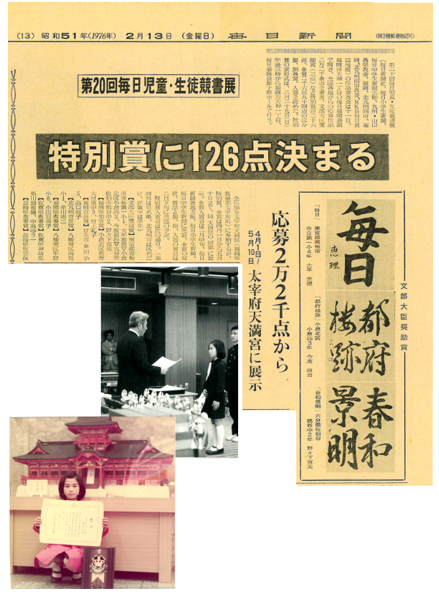

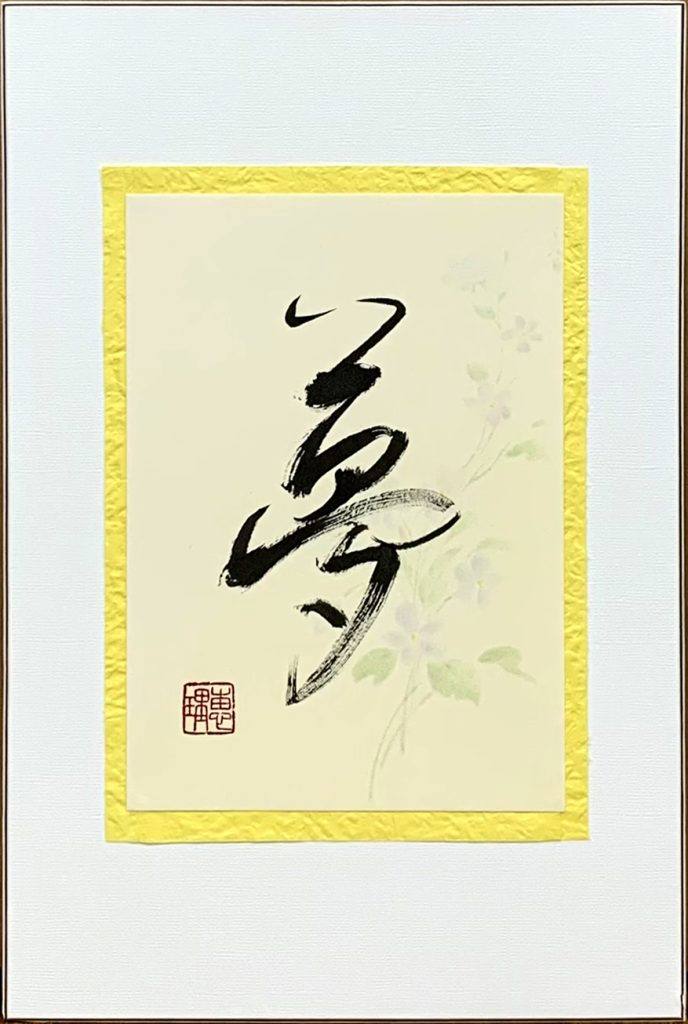

代表理事・会長 大平 恵理

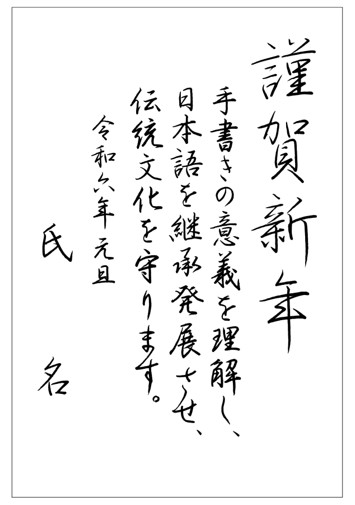

2025年の決意

専務理事 谷口 泰三 代

新年おめでとうございます。新たな活気や価値観が息づき始め、社会の変化を肌で感じるようになりました。一方我が国に留まらず世界に目をやっても犯罪や紛争に心が痛むことも多くあります。私たちは何を見、何を感じ、どう進むのか、たくさんの問題を突きつけられているように思います。変化するもの、変化しないもの、それらをよく見極めてしっかりとした足取りで進んでまいりたいと、心新たに新年を迎えております。

書文協は創設から間もなく丸15年になります。たくさんの方にお力添えいただき、たくさんの方に集っていただき、今日を迎えることができました。この場をおかりして深く感謝申し上げる次第です。

これまで第一義を公共性に置き、手書き文化の伝承・発展、言葉の感覚が養われる書写書道、また、書写書道の学びの底辺の拡大、指導者の育成を掲げてまいりました。これからも変わらず堅持していく所存です。また、そのためにも新たな試みにも果敢に取り組み進んで参りたいと存じます。これからも変わらずご指導・ご鞭撻くださいますよう、よろしくお願いいたします。

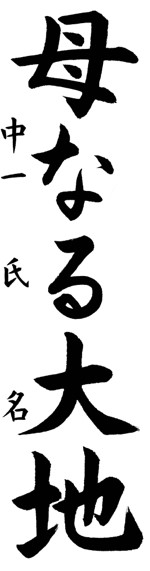

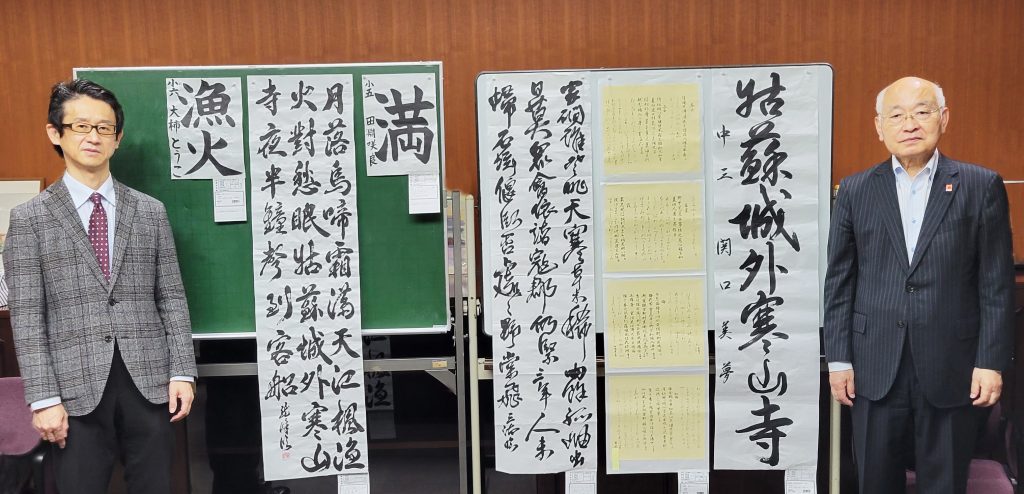

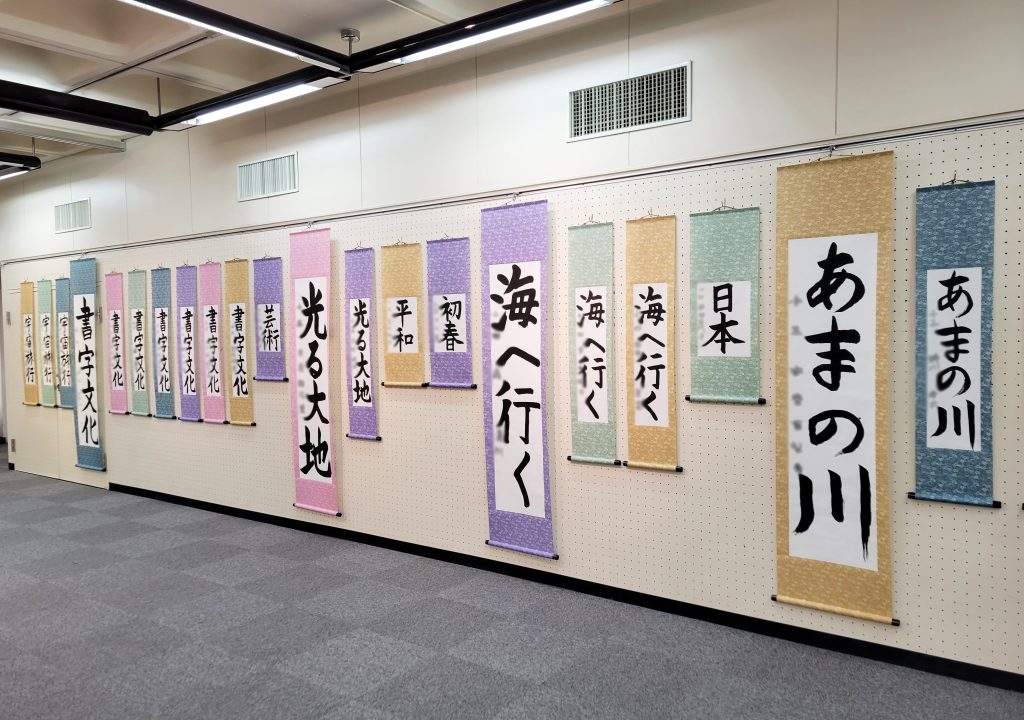

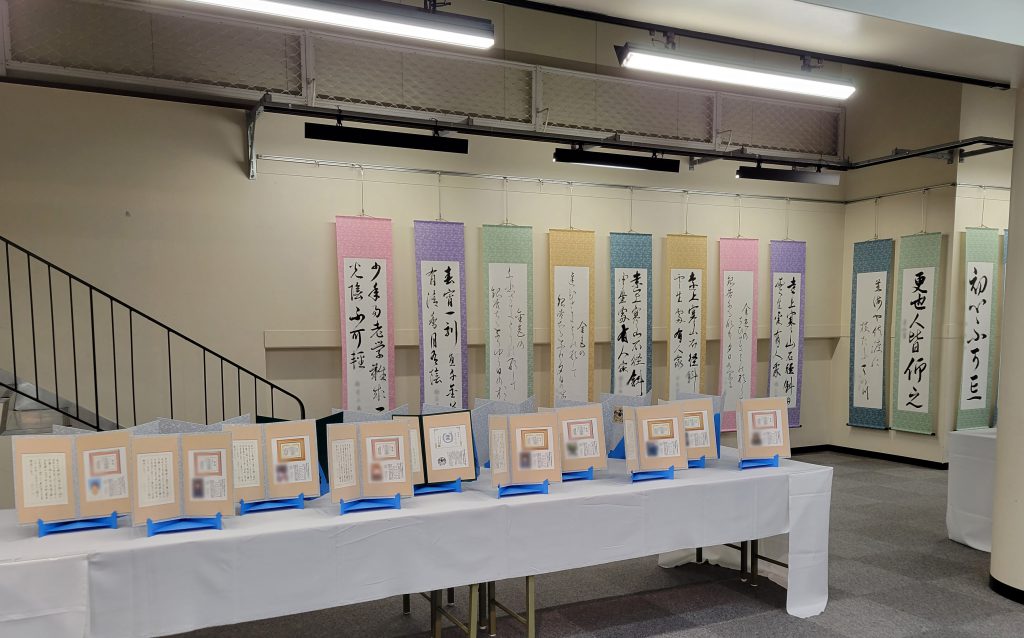

第10回臨書展に応募を

臨書とは、大まかに言えば、書の古典を模写することを言います。書道を学ぶ上で、書く技術を高めるためのとても大事な学びとされています。高校書道科のカリキュラムでは、臨書が重視されているのがわかります。また、古典の多くは中国の優れた書作品です。国際化時代の異文化理解の手始めとして、漢字同文の隣国の文化を知ることはとても意義があります。もちろん日本の古典臨書作品も大歓迎です。

こうした目的から、書文協は早いうちから臨書に親しめるように工夫した臨書展を開催、今年度で9回目となりました。

書道は世界に誇る日本の伝統文化

標記の観点から、外務省後援を前回からいただいています。自国語を作品化する文化は世界的にも少なく、中国を含め古典を書く臨書は、まさに注目される国際的伝統文化です。この書文協臨書展は、幼児でも臨書の世界になじみ易くする工夫が凝らされています。多くの出品をお待ちします。

1.主催

一般社団法人日本書字文化協会

2.後援(予定)

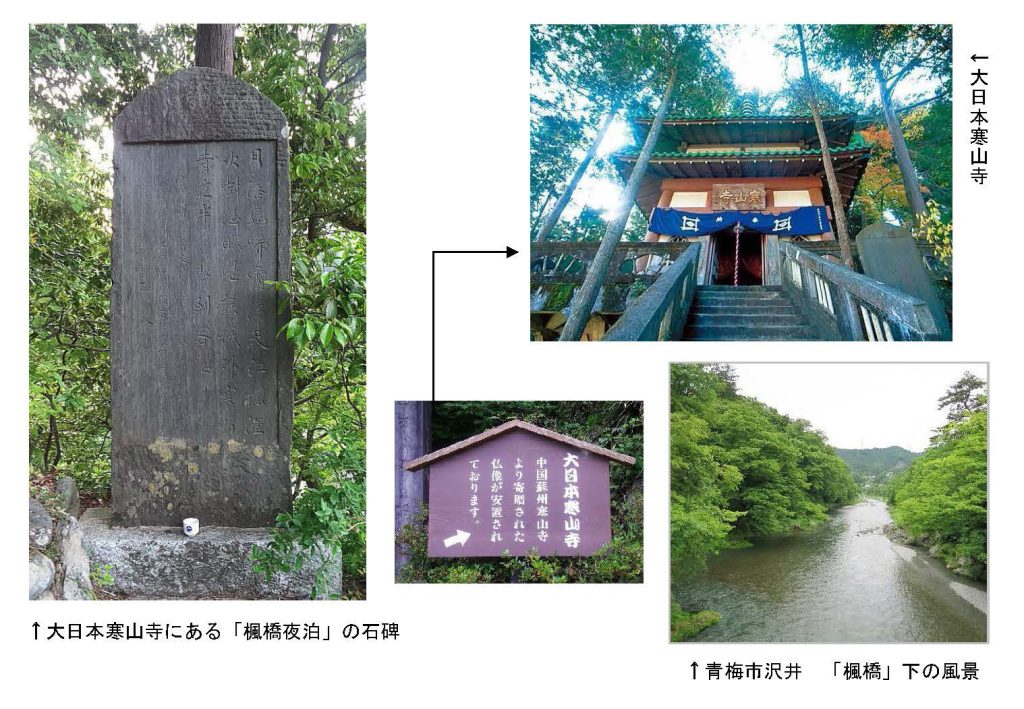

青梅市、中華人民共和国駐日本国大使館文化部、東京都青梅市日本中国友好協会、中国書法学院、国際芸術家連盟、NPO法人日中文化交流促進会

蘇州・寒山寺、蘇州呉昌碩研究会

3.大会役員

実行委員長 渡邉啓子

副実行委員長 池田圭子

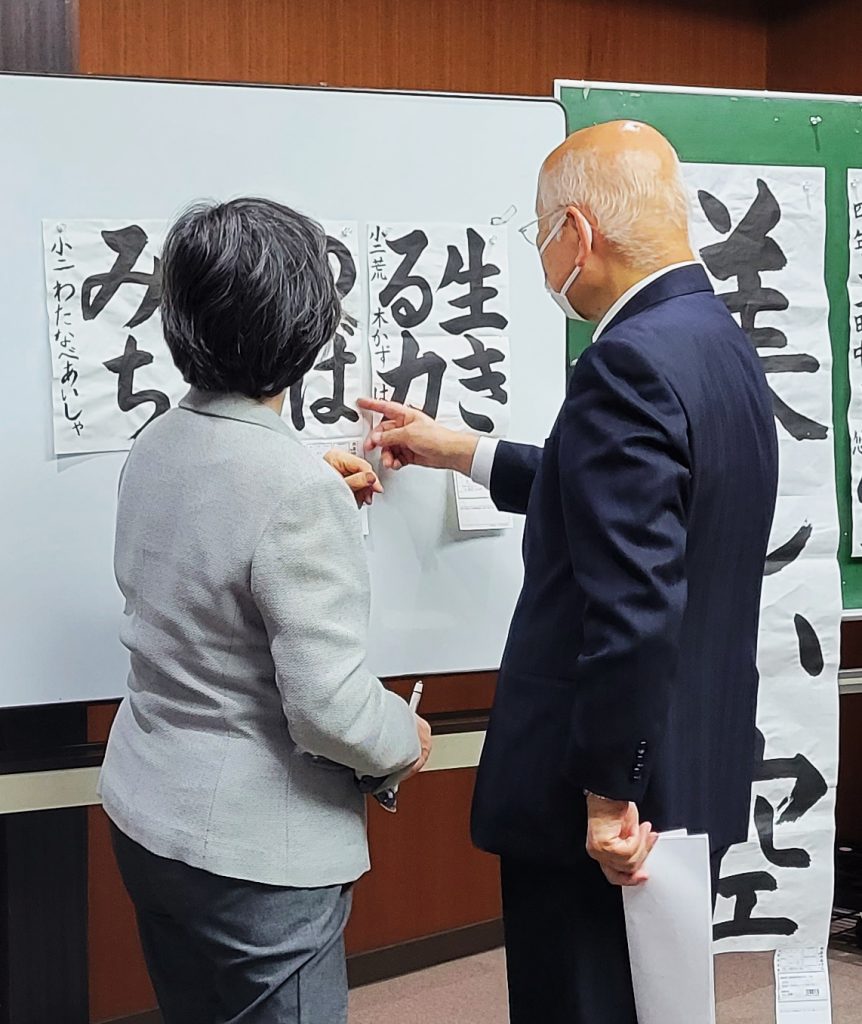

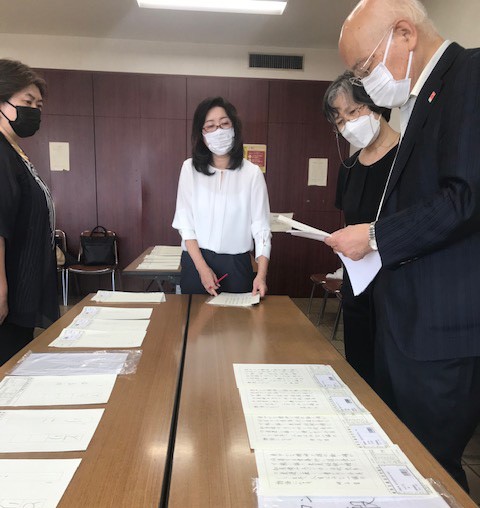

4.審査員

加藤東陽(書文協中央審査委員長、東京学芸大学名誉教授)

加藤堆繋(同委員会委員、東京学芸大学教授、前文部科学省教科調査官)

豊口和士 (文教大学教授、文部科学省教科調査官)

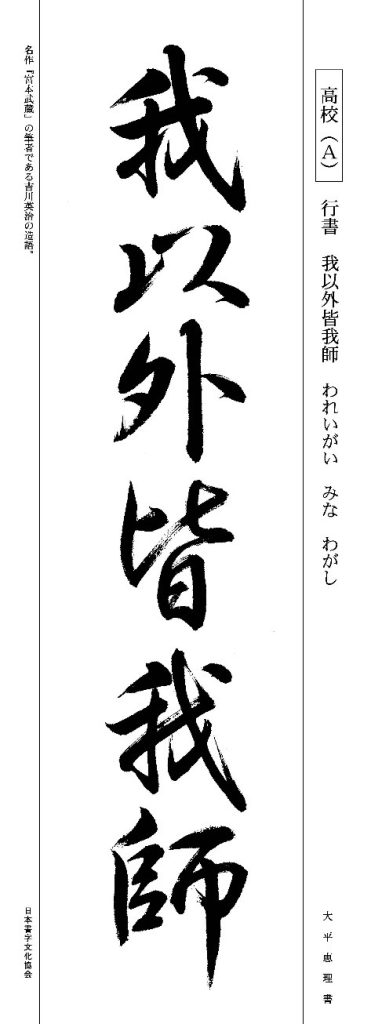

大平恵理(日本書字文化協会会長)

5.作品〆切

令和7年4月20日(日)必着

6.賞(予定)

大賞 (臨書の部から)、中華人民共和国駐日本国大使館文化部賞、中央審査委員会賞、日本書字文化協会会長賞、青梅市長賞、青梅市日中友好協会会長賞、日中文化交流促進会理事長賞、教育特別奨励賞

優秀賞、本賞(特選、金・銀・銅賞)

7.展示会

会期は例年通り3日間、5月30日(金)~6月1日(日)

青梅市の澤乃井ガーデンギャラリーで開催

8.応募資格

全部門とも年齢不問

9.募集部門

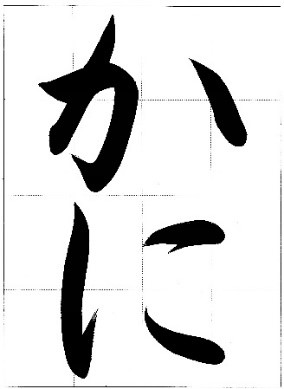

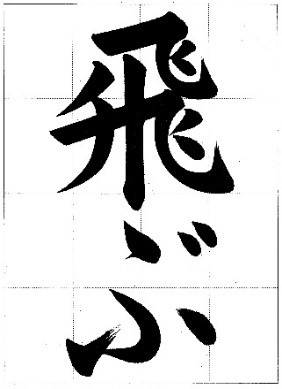

<臨書の部>

用紙は半切、八ッ切、半紙

・自由課題(高校書道教科書ⅠⅡⅢを基準とする。中国・日本古典共に2文字以上。)

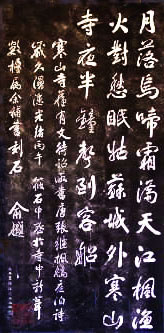

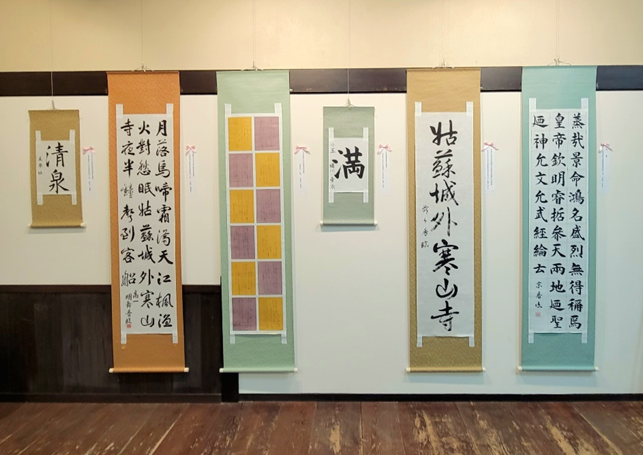

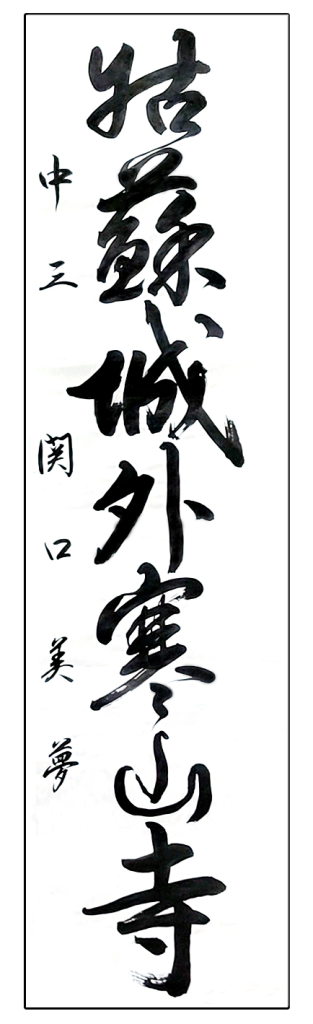

・常設課題(漢詩・楓橋夜泊)の1句以上

1句中の四文字、三文字でも可

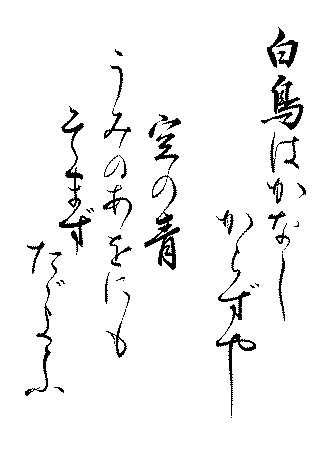

漢詩「楓橋夜泊」

月 落 烏 啼 霜 満 天

江 楓 漁 火 對 愁 眠

姑 蘇 城 外 寒 山 寺

夜 半 鐘 声 到 客 船

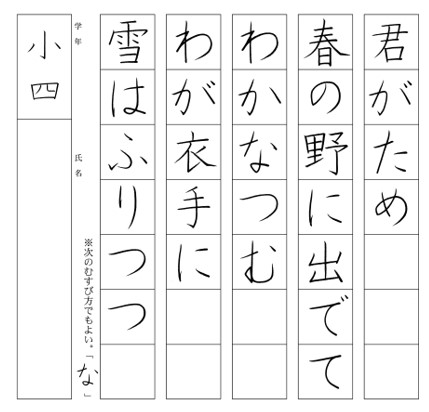

<楷書書写の部>

下記から選ぶ。用紙は半紙、八ッ切

・1字:月 満 天 漁 火 城 外 の中から1文字

・2字:漁火

・3字:寒山寺

※用紙はいずれも縦長、縦書き使用。落款は、落款印のみは不可。

※各部門別の審査です。各部門で複数出品できますが、授賞対象は最も優秀な1点のみです。最大3賞(楷書書写の部、臨書の部常設課題、臨書の部自由課題)が授与されます。

10.手本

指定課題の部は漢詩・楓橋夜泊の拓本をA3判に複写したものを、楷書書写の部の手本(大平恵理揮毫)はA4判で計9枚。手本はいずれも1枚当たりA4判130円、A3判260円(税別)。希望者は送料580円を加えた相当額分の切手を添えて、書文協本部臨書展係に申し込んでください。(FAX、メールに添付で送信も可)

11.出品方法

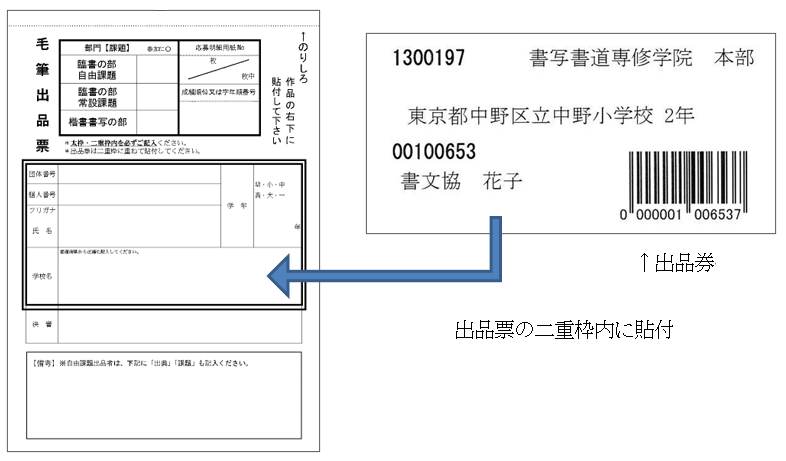

①作品に出品票を貼付する(出品票には※出品券を貼付)

※出品券=下記に説明があります。

②応募総括用紙(振込受領書を貼付)、応募明細用紙を同封し送付

※出品時の学年は令和7年度の新学年を書いてください。

※応募書類は書文協ホームからダウンロードできます。

◆伝統文化大会終了後、臨書展書類に切り替わります。

<個人別事前参加登録用紙><応募総括用紙><応募明細用紙><出品票>があり、説明文書として<事前参加登録制について>がそれぞれ書文協ホームページにアップされています。

書文協ホームページのフロントページ上部にあるメニュー欄の1列目、右端にある「ダウンロード」にカーソルを当てると、詳細項目がプルダウン表示されます。その最初「書類ダウンロード」に様々な書類49項目のダウンロードがリンクされています。その中から大会関係を選んでダウンロードし、ご利用ください。また、書文協に直接申し込んでいただくこともできます。

※書文協では全国書字検定試験、ライセンス試験、全国書写書道大会、講習会等における事前参加登録制を実施しています。

参加予定者には個人別事前参加登録用紙を提出することで出品券が発行されます。

応募の際は、応募総括用紙、応募明細用紙を作品(必ず出品券を貼付)に必ず添えてください。出品券の貼付は、出品票の所定欄となります。出品票はダウンロードもできます。

12.出品料

臨書の部 1点1,210円(幼児・小中学生は880円)

楷書書写の部 1点1,210円(幼児・小中学生は770円)

個人出品は一律1点2,010円

※いずれも消費税別

※出品・参加は誰でもできますが、書文協会員の場合は会員割引があります。出品における事務作業等の費用として行われるものです。書文協会員規則により、団体会員Aは5%、団体会員Bは10%、団体会員Cは15%が割り引かれます。会員制度の詳細はお問い合わせ下さい。団体審査(一審)を行った場合は出品料からさらに5%引かれます。出品にあたり、割引は学校、団体会員のみとなります。

13.振込先

ゆうちょ銀行

名義 一般社団法人日本書字文化協会

=振込用紙にてお振込みの場合=

記号 00130-1-728113

=上記以外からお振込みの場合=

店名 〇一九(ゼロイチキュウ)口座番号 当座 0728113

14.作品提出先

〒164-0001 東京都中野区中野2-11-6 丸由ビル3階

書文協本部

電話 03-6304-8212 FAX 03-6304-8213

書文協ホームページ https://www.syobunkyo.org

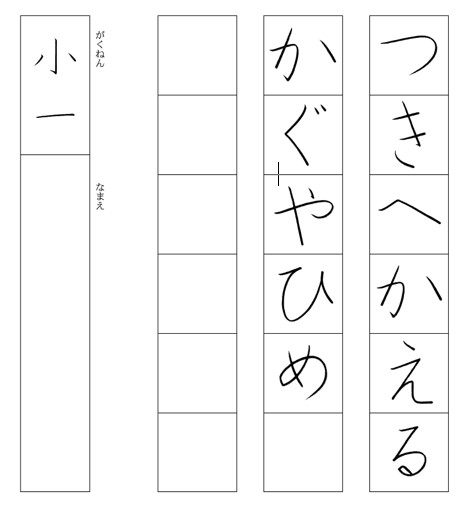

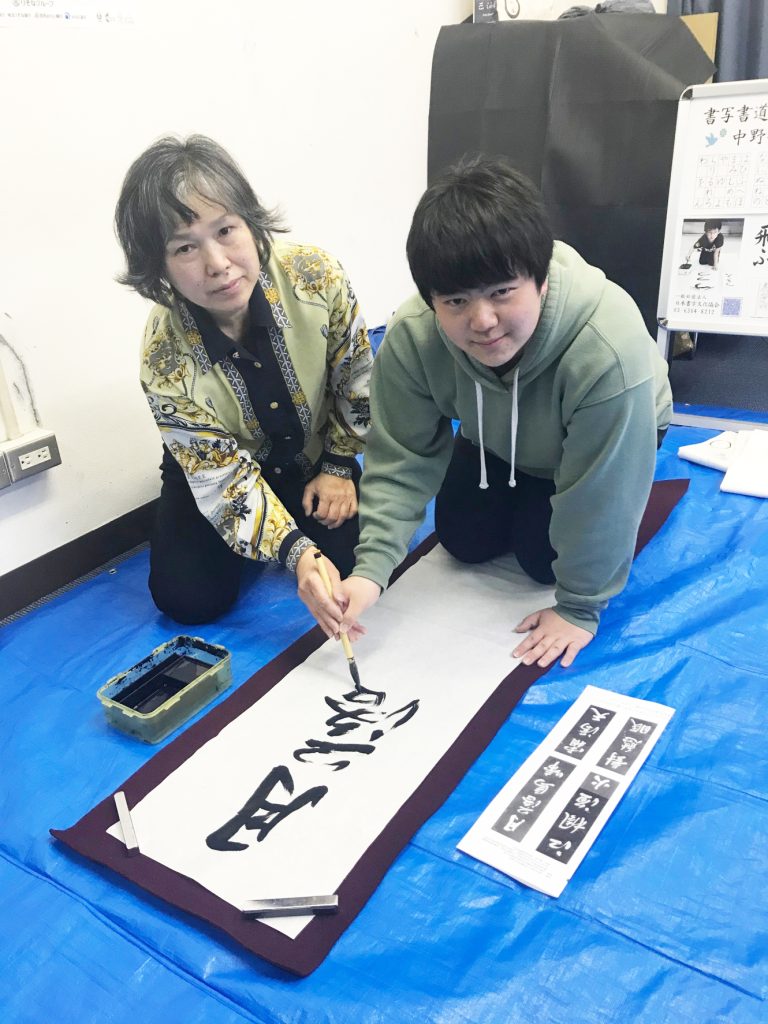

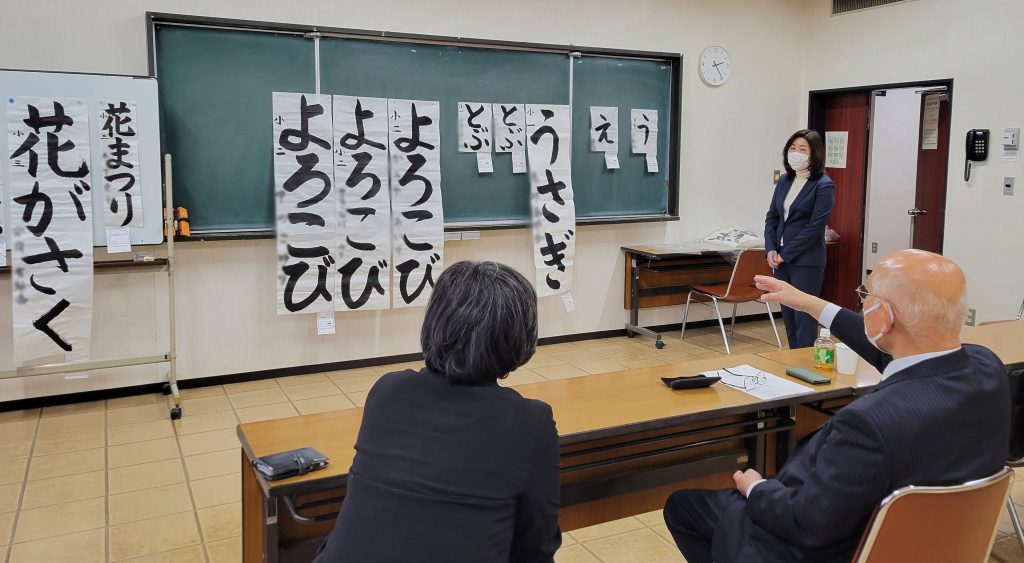

新年・専修学院生全国募集

特典

2025年1~3月を新年特別募集とし、入学金半額、紹介者にも薄謝を進呈します。

募集内容

①書文協の附属書写書道専修学院の3校(中野・多摩・川崎校)での対面授業

②オンライン指導による生徒を全国募集します(特別地域は除く)。

特別地域とは、書文協関連の書塾がある近辺です。主に隣接の群市。ただし、指導者養成科は所属団体の推薦があれば特別地域からの入学を認めます。

学び方は対面とオンライン、その併用の3パターンがあります。

専修学院の構成

<書写書道>

初等科:書字の基礎基本を習得する

中等科:書字の応用力をつける

高等科:書字の専門性を高める

指導者養成科:書字の基礎基本と応用力を付けると共に、指導者として専門性も高める

カルチャーコース:行書、草書、漢字かな交じり文連綿、細字百人一首から選択

<文章表現講座>

初級クラス日記

中級クラス手紙

上級クラス随筆

秀級クラス論文

受講料及び入学金(消費税別途)

(1)入学金 5,000円

(2)受講料(月謝)

<初等科>

幼児~学生 6,000円

一般 7,000円

<中等科>

幼児~学生 6,500円

一般 7,500円

<高等科>

幼児~学生 7,000円

一般 8,000円

<指導者養成科>

高校生 8,500円

大学・一般 10,000円

<カルチャ―コース>

一般 8,000円

<文章表現講座>

初級クラス 3,000円

中級クラス 4,000円

上級クラス 5,000円

秀級クラス 6,000円

※書写書道の科・コースと同時に学ぶ場合は一律1,000円とする。

授業参加形態

全ての常設の科・コースは、対面とオンライン併用のハイブリッド授業に対応する。また、オンラインのみの受講も可とする。オンラインを活用した受講は、授業参加型と個別指導型がある。文章表現講座は全てオンラインで行う。特別講習会についてはその都度案内を行う。

◆以上、詳しくは書文協本部(問い合わせ電話、メールアドレスなどは別記)にお気軽に問合せ下さい。

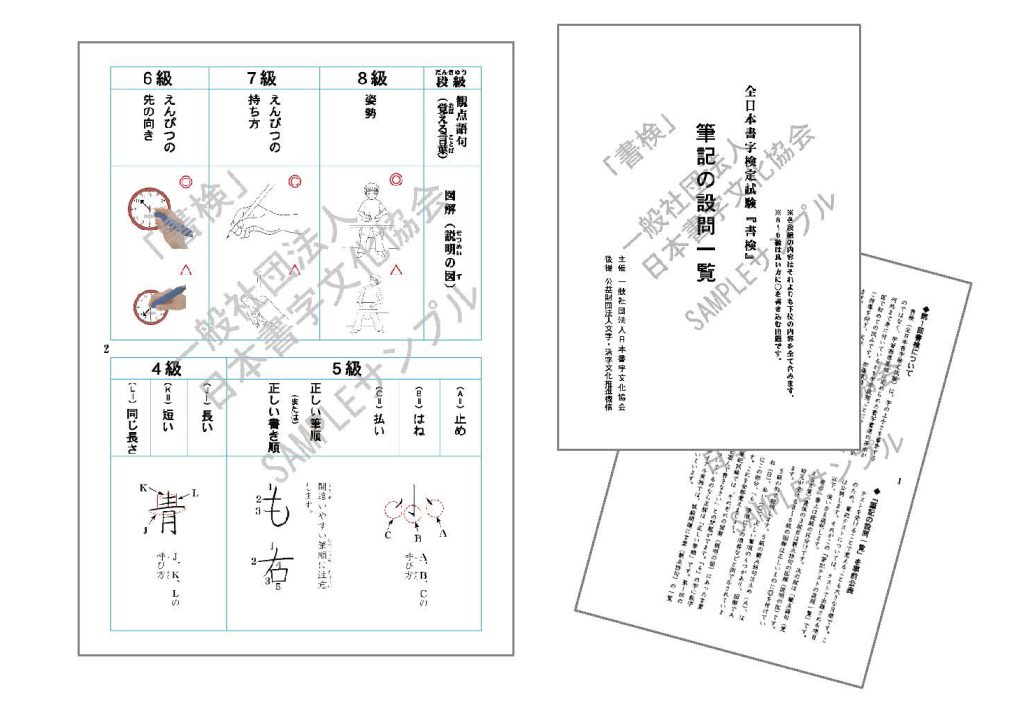

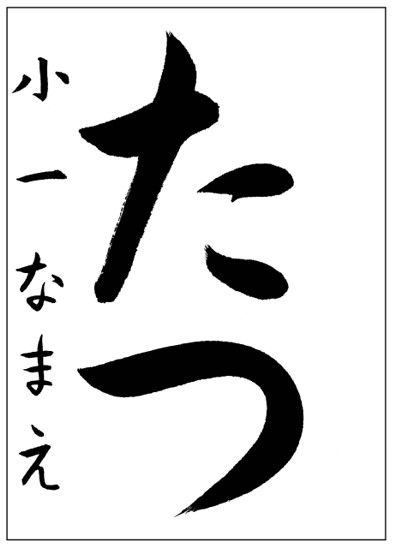

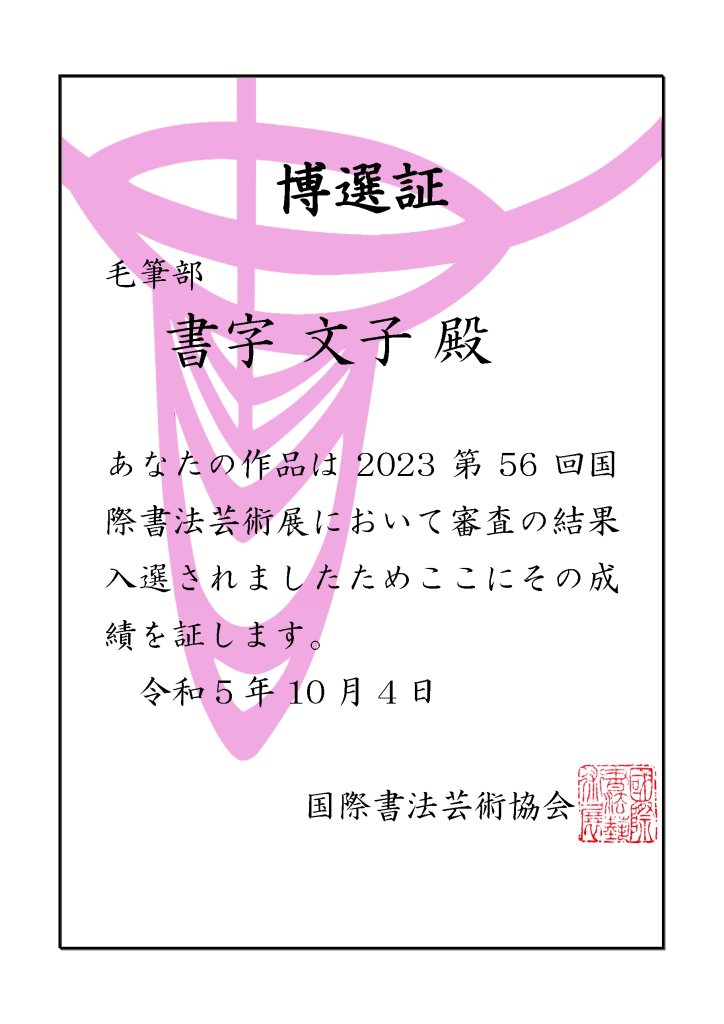

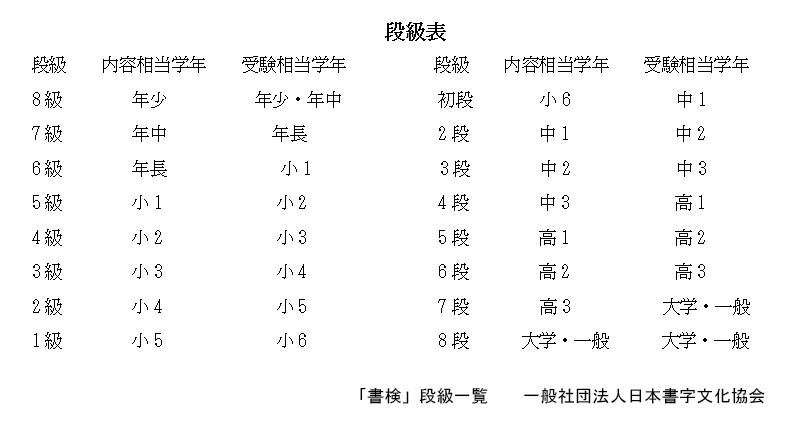

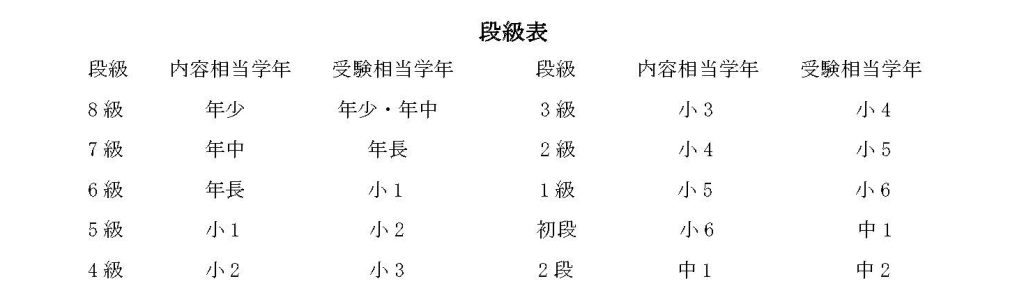

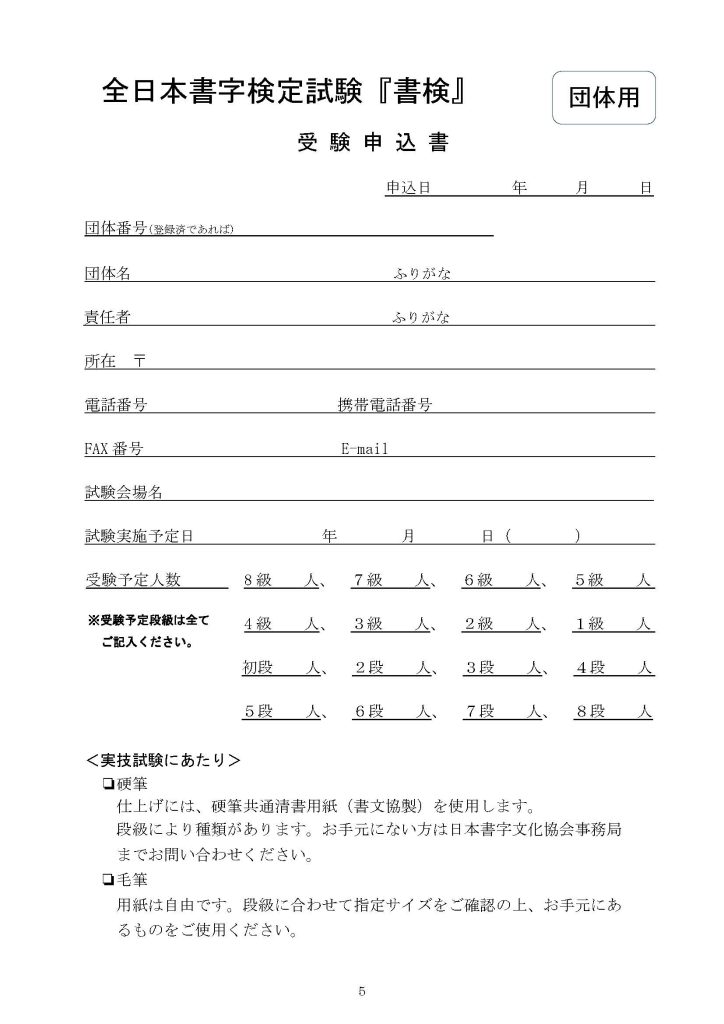

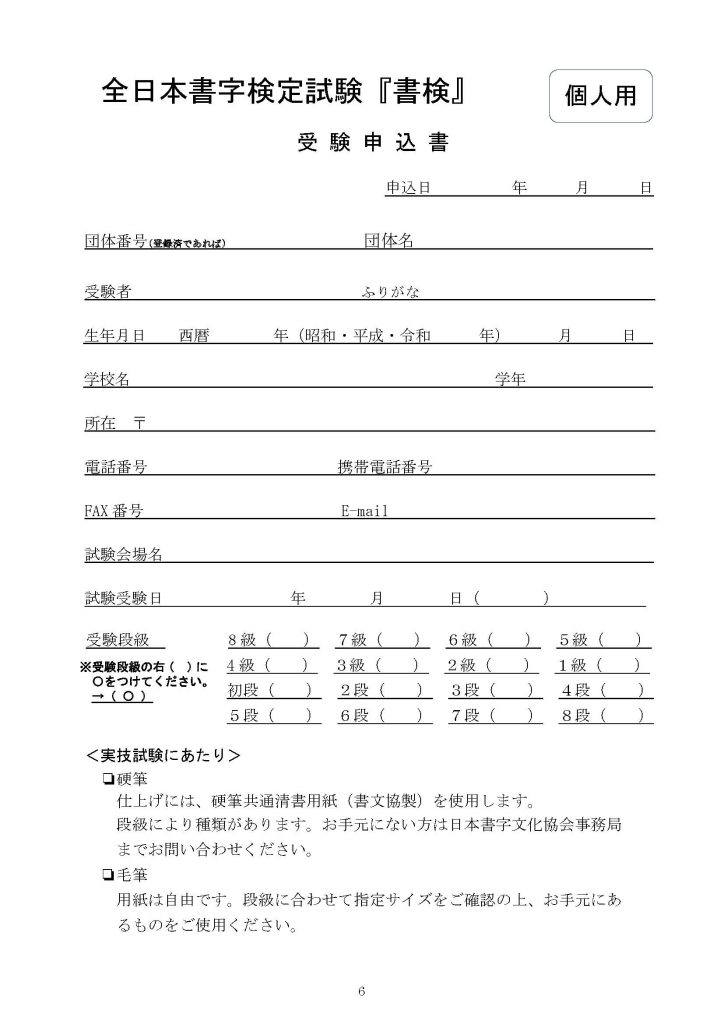

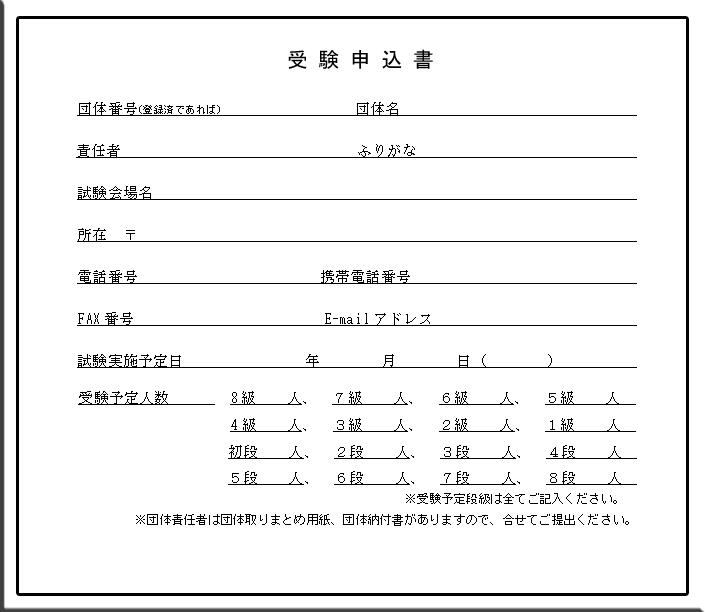

書検を受験しましょう

書文協は2023年より、書検(全日本書字検定試験)を始めました。字の上手さではなく、書写書道の基本が何処まで身に付いているかを学年段階ごとに調べる全国で初めてのテストです。書写書道を生涯学習にするために行われもので、硬筆毛筆を併せて評価します。「書検」の言葉は商標登録されており、公益財団法人文字・活字文化推進機構後援、加藤東陽書文協中央審査委員長の指導で進めます。

2025年は前期(5月)、後期(11月)に実施、合格段級証を付与します。近くなったら改めて広報します。皆さん、奮ってチャレンジしてください。

1.実施期日

年2回、

前期5月1~15日

後期11月1~15日のどれか1日

2.実施会場

認定した園・学校・書塾、公共機関

3.検 定 料

段級ごとに設定し発表

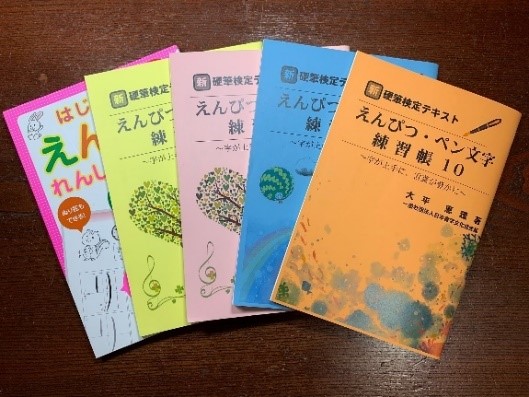

4.テキスト等

書文協から試験対策資料(筆記に出る観点語句一覧)、審査講評などを発行。練習テキストの刊行も検討する。

5.受験方法・試験内容

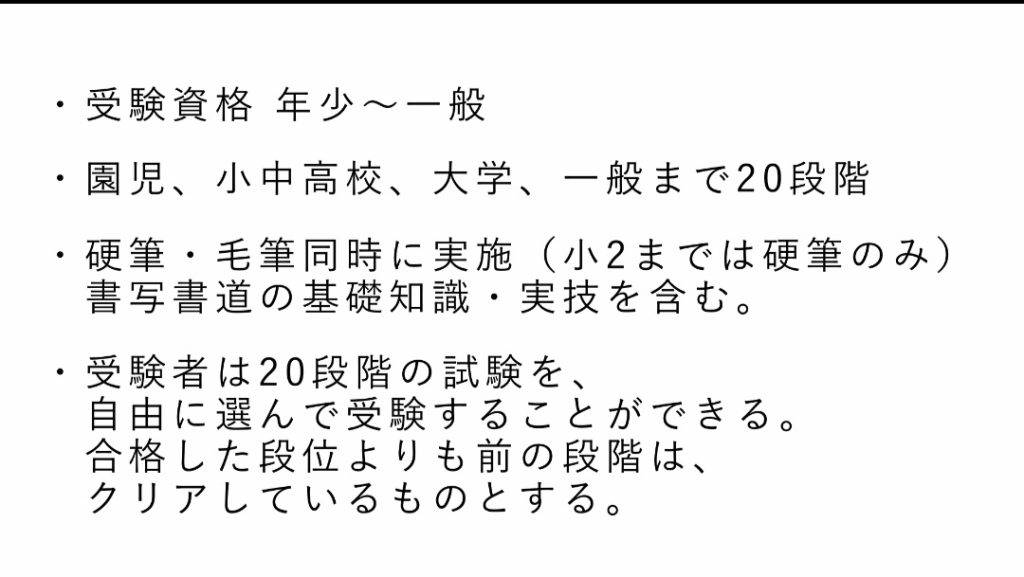

・受験資格 年少~一般

・検定レベル 園児から小学6学年、中学3学年、高校3学年、大学・一般までの16段階の学年相当で行い、合否判定する。

・硬筆・毛筆同時に行い(4級までは硬筆のみ)、書写書道の基礎知識・実技を含む。

・受験方法 順を追うことなく、相当学年を自由に選んで受験することができる。合格した場合は、それより前の段階もクリアしているものとする。

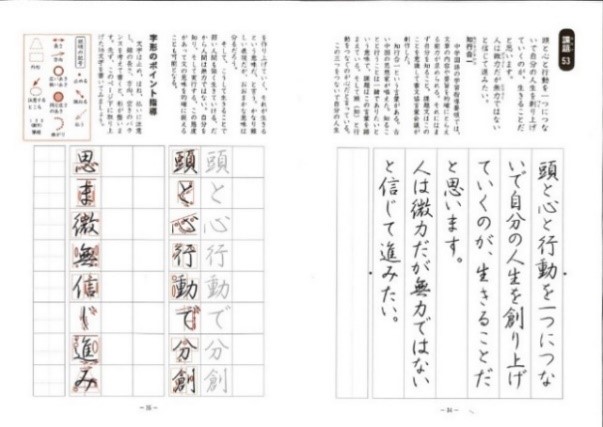

6.「筆記に出る観点語句一覧表」の発行

テストを受けることで覚えることが大きな目標です。このため、筆記テストについては、テストで出題される項目全体を事前公開します。

それをまとめた冊子を「筆記に出る観点語句一覧表」(旧・筆記の設問一覧)と呼びます。試験内容は、送付した人限りとし、漏らさないようにお願いします。す。